(接上期)

3.自然现象附会说

这种观点认为“龙”的形象是原始人依据某种自然现象,即闪电或苍龙七宿的形态与特性而赋予其具体动物的形象。

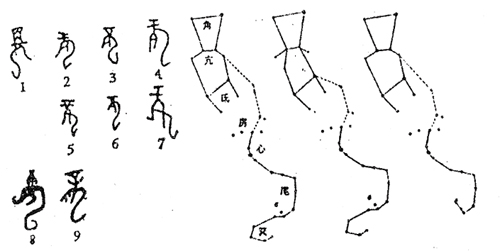

认为龙的形象起源于苍龙七宿的主要依据是商周甲骨文和金文中的“龙”字,苍龙七宿依次为角、亢、房、心、尾、箕。如果以房宿距星作为连接点而把七宿诸星依次连缀的话,那么,无论选择何种连缀方式,其所呈现的几何形象都与甲骨文和金文中“龙”的形象相附(见附图)。

看来,要想揭开龙的起源之谜,首先应该明确古人所指的龙究竟是什么?无论是哪一种起源观点都应该能解释龙的形态,并能符合古人观念中的龙的习性。

何为龙?《周易·系辞下》曰:“震为龙”。“震”者雷也。汉·许慎《说文》曰:“龙,磷虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊,从肉、飞之形。”《礼记·礼器·第十》曰:“是故昔先生尚有德,尊有道,任有能,举贤而置之,聚众而誓之。是故因天事天,因地事地,因名山升中于天,因吉土以飨帝于郊。升中于天而凤凰降,龟龙假;飨帝于郊,而风雨节,寒暑时。是故圣人南面而立,而天下大治。”《史记·老子韩非列传》载,孔子见老聃归,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾之其能游:兽,吾之其能走。走者可以网,游者可以为纶,飞者可以为熷,至于龙吾不知,其乘风云而上天,吾今日见老子,其犹龙郊!”

因此,作为龙,它应该是自天而降的上天的使者。农谚曰:“二月二,龙抬头。”春分时节的第一声春雷,就是龙的声音。故《周易》讲,“震为龙”,即龙“春分而登天”。闪电的形态“能幽能明,能细能巨,能短能长。”这是其夏日的变化;在秋冬时节,天空不再有闪电,“龙”即冬眠,因其喜水,故潜于渊。“龙”的形态也就是根据其不同的生活习性,而取自然动物中有此功能者拼合而成,能自天而降者,有翅也,故以鹰取象;能潜渊者,有麟也,故以鱼取象;能知雨者,蛇也,故以蛇取象,恰似闪电之蜿蜒;能发声震如雷者,牛也、虎也、故以虎、牛取象。这样,龙的具体形态就以闪电为雏形,被塑造成了一个牛首、蛇身、鹰爪、鱼鳞、虎掌的神物。

因此、我们对龙可以下一个这样的定义:龙是中国古代神话中,能变幻身躯,游于天地之间的神兽,是天帝的使者。其形很难比附为自然界中任何一种具体的动物。一般认为。应该有蜿蜒的身躯作为基本的形态,体外被鳞。其它特征变化较大,或有角或无角,或有爪或无爪,头形较多。

对于龙的具体形态。东汉王符曾作了较精确的总结:“其形有九:头似蛇,角似鹿,眼似兔,耳似牛,项似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎是也。其背有八十一鳞,具九九阳类;其声如戛铜盘,口旁有须,额下有明珠,头上有博山。”(待续)

|